كمال ذبيان – «صدى الوطن»

لبنان وسوريا، هذه الواو الكافرة، كما قال الأديب سعيد تقي الدين… فهذان البلدان الجاران تجمعهما جغرافيا واحدة، وبيئة واحدة، وثقافة واحدة، ودورة اقتصادية واحدة، حتى قام الاستعمار الفرنسي بعد اتفاقية سايكس–بيكو، بإنشاء «دولة لبنان الكبير» في مطلع أيلول 1920، تمهيداً لسلخه عن سوريا، رغم إرادة المؤتمر السوري العام، الذي أكد على وحدة بلاد الشام. بل أن الكيانين السياسيين الوليدين، لبنان وسوريا، ظلت تربطهما في أيام الانتداب الفرنسي عملة واحدة، وجمارك واحدة، وجيش واحد، إلى تم إعلان استقلال لبنان عام 1943، وبعده سوريا (1946) التي قاومت مشاريع تقسيمية أخرى لم تنجح فرنسا في فرضها كما حصل في بلاد الأرز.

الجغرافيا والتاريخ

مرّت العلاقة بين الدولتين الناشئتين، بمراحل إيجابية وعلاقة تعاون، وأخرى سلبية كانت تصل إلى حد المقاطعة وإغلاق الحدود بين البلدين، حيث كانت أطراف سياسية في لبنان تتوجس من محاولة السلطات السورية استعادة ما قسمه الاستعمار، عبر ضمّ مدن ومناطق كانت ترفض الالتحاق بما سمي «لبنان الكبير» كبيروت وطرابلس وصيدا والبقاع.

إذ أن «لبنان»، كان فقط، الجبال الممتدة من أعالي بشري إلى جزين جنوباً، وقد رسم خلال الحكم العثماني للمنطقة، بموافقة دول أوروبية، تحت اسم «متصرفية جبل لبنان» وكان له نوع من الحكم الذاتي. ثم جاء الفرنسيون –بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط السلطنة العثمانية– ورسموا «لبنان الكبير» الذي أرادوه دولة للموارنة، عبر ضمّ أقضية عديدة إلى الجبل وفق معايير ديمغرافية وطائفية وسياسية مخالفة للتاريخ والجغرافيا.

وفي الواقع فإن «لبنان المتصرفية» –في عهد العثمانيين– توسع تحت حكم الأمير فخر الدين إلى حلب شمالاً وفلسطين جنوباً، وما هذا إلا دليل آخر على الجغرافيا الواحدة والسياق التاريخي المشترك بين البلدين اللذين كانا دوماً تحت سلطة وثقافة واحدة منذ فجر الحضارة، سواء جزئياً أو كلياً، وهذا ما دفع بالرئيس حافظ الأسد إلى وصف لبنان وسوريا بأنهما «شعب واحد في دولتين»، قبل أن يفرقمها الاستعمار الغربي الذي حرص على تمييز لبنان ثقافياً واقتصادياً لتحويله إلى نموذج وقاعدة متقدمة له في المشرق العربي بينما كان الصهاينة يعدون العدة لإعلان دولة إسرائيل في فلسطين المحتلة.

خاصرة رخوة

منذ نشأتها، حرصت إسرائيل على منع من أي تقارب بين الدول المحيطة بها، بل عملت ولا تزال تعمل على تفتيت المشرق العربي عبر وضع خطط ومشاريع من خلال اللوبي الصهيوني النافذ في واشنطن. وقد أثبتت الأحداث التي مرت على المنطقة، لاسيما في العقدين الأخيرين، الرغبة الإسرائيلية بتقسيم المقسم إلى دويلات طائفية عبر تدمير النسيج الاجتماعي ودفع مكوناته إلى الاقتتال الأهلي.

وكان لبنان أولى ساحات الاختبار لهذه المشاريع التفتيتية، التي نجح المقاومون والوطنيون بإفشالها ليحبطوا محاولة استغلال بلادهم كمنصة لإطلاق مشاريع التقسيم الطائفي إلى الجوار. وهذا بالضبط ما كانت تخشاه سوريا التي كانت ترى في لبنان «خاصرة رخوة»، حيث كانت تُطبخ في فنادقه ومقاهيه، المؤامرات للداخل السوري، وبحضور قوى وشخصيات سورية متصارعة على السلطة التي كان محل نزاع بين عدة دول. وكان لبنان ممراً لأدوات هذا الصراع، من خلال لاجئين سياسيين أو من خلال الصحافة التي أرّقت كل مَن تولى الحكم في سوريا، لاسيما بعد وصول «حزب البعث» إلى السلطة في 8 آذار 1963، ونشوب صراعات داخلية بين أجنحته المختلفة وصلت إلى حد تبادل الاغتيالات.

الصورة انقلبت مع وصول حافظ الأسد إلى السلطة، حيث سعى إلى إقامة علاقات مميّزة مع لبنان، بحكم الجوار الجغرافي والحدود المشتركة والمصلحة الاقتصادية، لكن الصورة انقلبت رأساً على عقب مع دخول الجيش السوري إلى لبنان في العام 1976، لوقف الاقتتال فيه، بموجب تفويض عربي صدر عن قمتي الرياض والقاهرة، تحت اسم «قوات الردع العربية»، التي أرست هدنة بين المتقاتلين، فرضتها ظروف إقليمية ودولية.

لكن تلك الهدنة لم تدم طويلاً بعد زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس المحتلة نهاية 1977، ثم توقيع «كامب دايفيد» عام 1978، فعاد لبنان ساحة صراع لمشاريع خارجية، فحصل اجتياح إسرائيلي لأجزاء من جنوب لبنان بذريعة اجتثاث المقاومة الفلسطينية منه، ودفعها نحو الاستسلام تمهيداً لتوقيع معاهدة سلام مع لبنان ليكون الدولة العربية الثانية التي تقدم على هذه الخطوة.

راهنت إسرائيل على «القوات اللبنانية» برئاسة بشير الجميّل، الذي كان قد أمسك بالقرار المسيحي، وراهن بدوره على الاجتياح الإسرائيلي لبيروت في حزيران 1982، والذي كان أرييل شارون قد أبلغه به قبل ستة أشهر. لكن المخطط الإسرائيلي أحبط بسلسلة نكسات، ابتداء من اغتيال الجميّل، وصولاً إلى إسقاط اتفاق «17 أيار» الذي حاول شقيقه أمين، إبرامه مع العدو برعاية أميركية.

وقد لعب السوريون دوراً محورياً، بمساعدة القوى اللبنانية، في إحباط المخططات الإسرائيلية. وبعد اتفاق الطائف عام 1989، أصبح لبنان عملياً بعهدة سوريا بقرار أميركي–عربي، لاسيما من السعودية. إذ أعطى الاتفاق شرّعية دولية للوجود العسكري السوري في لبنان وأقر بالعداء لإسرائيل. وبعد ترسيخ السلم الأهلي تم توقيع معاهدة «أخوة وتعاون وتنسيق» بين لبنان وسوريا، في العام 1992، خلال عهد الرئيس الياس الهراوي. ومنذ ذلك الحين انتظمت العلاقة بين البلدين من خلال مؤسسة المجلس الأعلى اللبناني– السوري، وقيام تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري، مع تغيير العقيدة القتالية للجيش اللبناني، الذي بات يعتبر إسرائيل عدواً، مما مهد الطريق لقيام معادلة «الشعب والجيش والمقاومة» التي تمكنت من دحر الاحتلال عن الجنوب عام 2000.

الانسحاب العسكري

رغم استتباب الأمن وانتظام مؤسسات الدولة في ظل الرعاية السورية، كان للوجود السوري في لبنان جوانب سلبية عديدة، تجلت بمَن تولى متابعة الملفات الداخلية من القادة السوريين الذين قدموا مصالح فئوية وسياسية لأطراف لبنانية على حساب أخرى، فبدأت تتكوّن منظومة سياسية وحزبية، استظلّت بالنظام الأمني السوري وفق المصالح المتبادلة، مما شوّه دور سوريا وإنجازاتها في لبنان بفعل ممارسات المقاولين السياسيين.

وفي اللحظة المناسبة، سحبت واشنطن التفويض من سوريا، لرفضها السير بالحل السلمي للصراع العربي–الإسرائيلي والتفريط بالحقوق الوطنية والقومية، لاسيما بعد الغزو الأميركي للعراق، فكان العقاب لسوريا، بإخراجها من لبنان بقرار من إدارة الرئيس جورج بوش الابن. وقد تمّ الاعتماد على أطراف لبنانية، لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بالتعاون مع باريس في عهد الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي كانت تربطه صداقة مميّزة مع رفيق الحريري.

صدر القرار 1559، وبدأ الصراع مع سوريا وحلفائها من جهة، وحلفاء أميركا من جهة أخرى. وكان البطريرك الماروني الراحل نصرالله صفير، ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط أول من طرح خروج القوات السورية، على قاعدة «لقاء قرنة شهوان» ثمّ «لقاء البريستول»، حتى جاء اغتيال الحريري، ليجبر الجيش السوري على الانسحاب تحت تهديد قرار أممي مدعوم غربياً وسعودياً.

تغيير موازين القوى

بعد تعرض سوريا وحلفائها في لبنان لنكسة كبيرة بفتنة اغتيال الحريري، لم تحتج تلك القوى سوى لسنة ونيف لتؤكد أنها ما زالت اليد العليا في لبنان، وذلك بعد الانتصار العظيم الذي حققته المقاومة على الجيش الإسرائيلي الذي قيل بأنه لا يُقهر.

وبانتصار حرب تموز 2006 انهزم المشروع الأميركي–الإسرائيلي لولادة «شرق أوسط جديد» عسكرياً أمام محور المقاومة. أما الهزيمة السياسية للمشروع فتمت من خلال العملية الأمنية الداخلية في 7 أيار 2008، والتي أعادت تشكيل موازين القوى لصالح المقاومة وحلفائها، فكان «اتفاق الدوحة» الذي أزعج السعودية وجاء على حساب نفوذها من خلال إدخال عرف جديد على «اتفاق الطائف»، وهو الثلث الضامن الذي بإمكانه إسقاط أية حكومة.

في تلك الفترة، شهدت العلاقة السعودية السورية تحسناً بعد سنوات من القطيعة، فزار الملك السعودي عبدالله، دمشق، وطلب من سعد الحريري وجنبلاط أن يقابلا الرئيس بشار الأسد، بعد أن دأبا على اتهامه باغتيال رفيق الحريري. بالفعل استجاب زعيما «14 آذار» لتوجيهات الرياض وحلا ضيفين على الأسد عام 2009.

لكن الصورة عادت وانقلبت رأساً على عقب في غضون سنتين مع اندلاع أحداث «الربيع العربي» ووصول الشرارة إلى سوريا في آذار 2011.

حينها، ظنّ الحريري وجنبلاط وحلفاؤهم في «14 آذار» وخلفهم أميركا وأوروبا ودول الخليج، بأن نظام الأسد سيسقط كما حصل في تونس ومصر وليبيا واليمن، لكن صمود دمشق قلب المعادلة بعد سنوات صعبة من القتال المرير، حتى بدأت الدول تعود إلى سوريا تباعاً، لاسيما العربية منها كالإمارات ومصر والسعودية. ولم تتأخّر واشنطن وباريس في التعاون الأمني مع دمشق، التي لم تعد ترغب بعلاقة تحت الطاولة التي قلبتها على خصومها وأعدائها الإقليميين والدوليين عبر الإمساك بالقرار الداخلي وإعادة انتخاب الأسد رئيساً لولاية رابعة، مدعوماً بتحالفات دولية تشمل روسيا والصين وإيران.

أمام الواقع الجديد، رضخت واشنطن ومعها عواصم أخرى، بتقبل بقاء النظام السوري، الذي نجح في تخطي جميع العوائق والتحديات، بما فيها «قانون قيصر» الذي أصدرته واشنطن لتضييق الخناق على الأسد، وها هي تتراجع عنه في مشهد ألِفه الرئيس الأسد، الذي اعتاد على رؤية جثث مشاريع خصومه تمرّ أمامه على ضفة النهر.

مرحلة جديدة

مع صمود سوريا، وحصار لبنان ومحاولة تجويع شعبه، أعلن الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، عن إبحار سفينة من إيران محمّلة بالمازوت للمساهمة في حل أزمة المحروقات والكهرباء، على أن تتبعها بواخر أخرى.

كان ذلك بمثابة جرس إنذار لواشنطن المتهمة بحصار لبنان، فحركت سفيرتها دوروثي شيا لتقديم حل بديل عن المدد الإيراني، مقترحة ربط لبنان بشبكة الكهرباء الأردنية عبر سوريا، وجرّ الغاز المصري عبر البلدين إلى معمل إنتاج الكهرباء في دير عمار.

هذان الحلان ليسا جديدين، فقد سبق للبنان وعمل بهما، لكن أزمات المنطقة والعقوبات الأميركية بما فيها «قانون قيصر»، منعت استمرارهما، وهذا ما اضطرّ السفيرة الأميركية إلى السماح للبنان الرسمي بزيارة سوريا من خلال وفد وزاري لمتابعة ملفي الكهرباء والغاز، بعد أن كان ممنوعاً من التواصل مع دمشق بأمر منسق مع أطراف سياسية لبنانية تعمل بمشيئة أميركية، كانت تهبّ غاضبةً عند مجرد الحديث عن التعاون مع القيادة السورية، حتى في ملفات بديهية مثل النازحين السوريين أو التصدير الزراعي أو توفير الكهرباء.

فالوفد الوزاري الذي زار سوريا، أنهى –بقرار أميركي– قطيعةً رسمية عمرها عشر سنوات، تحت عنوان «تقني»، لكنه يحمل في الواقع أبعاداً سياسية لا يمكن تجاهلها.

فقد حصل لبنان على إذن رسمي بالعودة إلى سوريا وتفعيل التعاون معها، وهذا موقف لطالما نادى به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي ظل على اتصال دائم مع الرئيس بشار الأسد، عبر وزير الدولة السوري لشؤون الرئاسة، منصور عزام، ومستشار عون، الوزير بيار رفول.

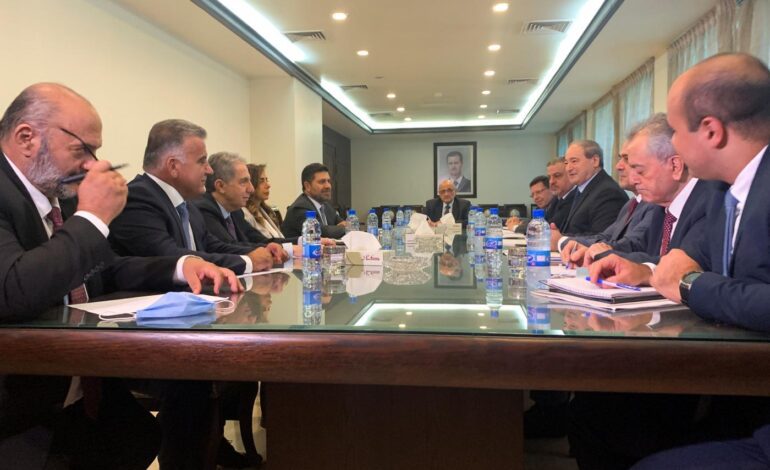

أما الوفد الوزاري اللبناني الذي ضم نائب رئيس الحكومة زينة عكر، ووزير المال غازي وزني، والطاقة ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، فقوبل في دمشق بكل الدعم والتسهيلات لمساعدة لبنان في محنته، وقد بوشر فوراً بالإجراءات التي ستعيد فتح أبواب التعاون بين البلدين، برضوخ أميركي وصمت داخلي بعد أن بلع من كانوا يرفضون العلاقة مع سوريا، ألسنتهم.

في المحصلة يمكن القول إن العلاقات اللبنانية السورية باتت على أعتاب مرحلة جديدة ومنعطف جديد، يشي بأن دمشق وحلفاءها في لبنان قد نجحوا فعلاً في خرق الحصار وفك العقوبات.

Leave a Reply