كمال العبدلي

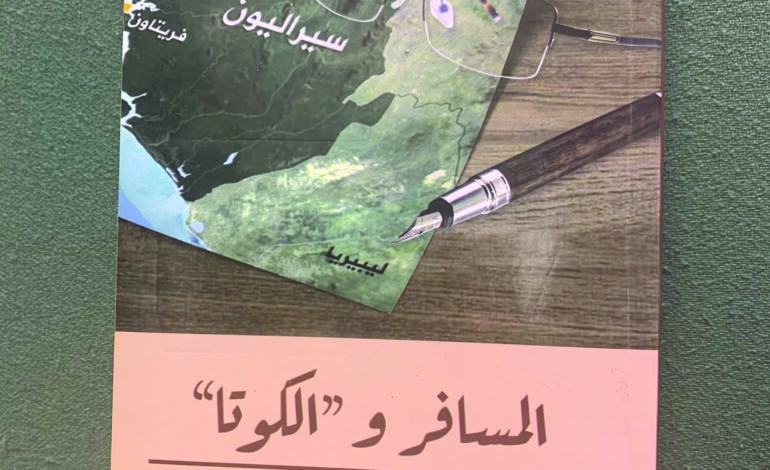

حين أهداني الروائي الأديب اسماعيل علي بيضون روايتَه الموسومة «المسافر والكوتا» ركنتُها في جانبٍ من رفوف مكتبتي لفترةٍ طويلة، إذ كنت أخشى في دواخلي من أن أصدمَ بعملٍ روائيّ استعراضي لا يتوافر على اشتراطات فنّ الرواية الصعب كما يحدث اليوم كظاهرة تغوي الكمَّ الواسع من هواة الكتابة ضمن هذا الجنس الأدبي.

لكنني ما إن تصفحتها منذ الصفحة الأولى وجدتُ نفسي مشدوداً إليها بحيث كان شغفُ القراءة وتتبّع مسار الشخصية المحوريّة للرواية يتعاظم مع كل صفحة أنتهي من قراءتِها، حيث إحكام الروائي لتداعي السرد بطريقة مكثّفة تعبّر عن تفاعلات الشخوص النفسية داخل بناء الرواية وكذلك الوصف الدقيق للأمكنة التي يتحركون بين جنباتِها بعيداً عن التسويف والإطالة غير المُبرَّرة.

عنوان الرواية

بعد أن انتهيت من قراءة الرواية فوجئتُ باختيار عنوانِها، فالمسافر يختصر رحلة سفره لمدة قصيرة كما هو متعارَف عليه بين وجهته المفترَضة وبين العودة إلى مُستقرّه في بيت الوطن، أمّا أن تستغرقَ رحلتُهُ أربعين عاماً فذلك يعني الدخول في عالم الهجرة، وبذلك يتطلب العنوان أن يكون بالصيغة المعبّرة عن هذا الجوهر في المعنى لتُصبِحَ «المهاجر والكوتا»، غير أنّ متابعة الكاتب خلال تلك العقود الأربعة تجعلنا نستكشف الهواجسَ النفسية العميقة التي ألقت بظلالِها على تصرفاته كما في تنقلاته باعتباره ضمير المتكلم عن الشخصية المحورية للرواية، فنصل إلى حقيقة مذهلة في مفارقتِها، مفادها أن أربعين عاماً لم تكفِ لأن تجعلَ من الإنسان حاملاً لهويّة المهاجر، ذلك لأنَ الروائي قد كان يحمل بين طيات ذاته وفي نبض قلبه وعمق وجدانه روحيةَ المسافر على أمل العودة إلى حضن وطنِهِ الأم وذلك هو ما حدث، كما تشير مناسبة الاحتفال بتوقيع كتابه في بنت جبيل درّة الجنوب اللبنانيّ بناءً على مشيئته وبكامل إرادته.

الرواية والنقد

ينصرف النقد إلى جميع الأجناس الأدبية في الكتابة، ففي نقد الشعر مثلاً يكفي للناقد أن يتعرّفَ على المراحل الزمنية التي مرت بها عصور الشعر وغلبة الموضوعات التي وسمت طابعَ كلّ مرحلة من تلك المراحل والخصائص التي تتسم بها، ليتسنّى له تقليب وفحص النماذج الشعرية المطروحة أمامه فيمنحها استحقاقَها النقدي إنْ سلباً أو إيجاباً.

أمّا إزاءَ جنس الرواية فالأمر يزداد تعقيداً أمام الناقد، إذ عليه أن يتتبّعَ مسار السرد الروائي ليس لعصور متواترة لوحدها وإنما المتداخلة مع بعضها فهناك الرواية الفرنسية والرواية الإيطالية على سبيل المثال، الصادرة في مرحلة مشتركة لكنّ المضامين التي تناولتها تنطوي على الاختلاف والتنوّع، وذلك ينطبق على الرواية الروسية كما الأميركية والأميركية اللاتينية وصولاً إلى الرواية العربية، ومن هنا فعلى العكس من الشعر تعقّدت وتعددت مسارات الرواية عالمياً بحيث بات يصعب على الناقد العادي أن يخرجَ بنتائج نقدية ذات سمات محددة، خصوصاً حين يتعدّى الأمر، الموضوعات التي استأثرت بها الروايات إلى جانب تحوّلات الأساليب السردية التي ضاعفت من التعقيد النقدي.

لقد ألفنا أنواعاً متعدّدة من المضامين الروائية وفق الصياغات التي يتداخل فيها الواقع بالمخيَّلة، أو حتى التي يطغي عليها الخيال، وعربياً، ألفنا الرواية التي تكاد تنحصر ضمن الأطر الواقعية وكأنها سردٌ لمشاهد وشخوص ووقائع تحدث أمامنا على المستوى اليومي كما في روايات نجيب محفوظ والسباعي وإحسان عبد القدوس ومحمد عبد الحليم عبد الله وغيرهم، أمّا حين نصل إلى رواية «المسافر والكوتا» نجد أنفسَنا قد انتقلنا إلى عوالم أخرى لم يتطرّق إليها الروائيون العرب إلّا ضمن أفقٍ محدود وأعني بذلك، حياة المهاجر العربي في ديار الغربة التي حلّ فيها ووجد حياتَه قد نسجت وقائعَها داخل خطوط ومسارات ومنعرجات الاغتراب نفسياً ومكانياً، لذلك فإنّ رأياً نقدياً انطباعياً مؤطّراً بمقالة لن يفي الروايةَ حقّها بل إنها تستدعي دراسةً نقديّةً وافية تغور في صلب الرواية جملةً وتفصيلاً، الأمر الذي سننبري له عاجلاً.

وممّا يلفتُ النظر في متن الرواية يتلخّص في أن الخلفية المعرفية الروائية التي توافر عليها الكاتب إسماعيل بيضون قد أعانته بشكل واضح على صياغة فصول الرواية بطريقة احترافية يتلمّسها القارئ خلال الجمل والفقرات التي يمرّ عليها، سيّما وأنّ الكاتب قد وظّف العديد من الخلفيات المقتطفة والمنتقاة بدقّة عالية من متون روايات وأشعار وحكم أغنت وأثرت منجزَه الروائي وأحالته إلى الإنتماء العربي الإنساني بانسيابية شفيفة تجعل من القارئ مشدوداً إليها على طول فصول الرواية.

من مشاهد الرواية

يسرد الكاتب في الصفحة 36/35 النصَّ التالي، وقد انتقيناه كمثال على قوّة السبك الروائي وشفّافية الحكي:

«ولكن مهما حاصرتنا الحياة في نفق الأيّام المظلم، تظلّ هناك كوّةٌ يطلّ منها بصيص نورٍ خافتٍ يؤنسُ وحشةَ وحدتِنا، بل أكثر، يرينا أنّ هذه الوحدةَ قد تكون ممرّاً إلى آفاق المعرفة التي تلوّن الحياة بألوان وطعم لا عهدَ لنا به فيجعلنا نسمو إلى حيث نستعذبُ الألم ونرتقي إلى حيث ننظر لما يحاصرنا من تفاهات، وبأنّ فكرَنا ووقتنا أكثر قداسةً من أن ننزلق إلى ذلك الدرك الذي يحرمنا نعمةَ الصفاء….فبينا أنا في أحد المخازن، في زحمة البحث عن إحدى بالات الأقمشة، لفتت انتباهي كرتونة كبيرة تتناثر منها أوراقٌ صُفرٌ التهمت الفئران أجزاءً منها، لكنّ الفضولَ دفعني لفتحِها، وما إن لامستُها حتى فزّ منها جرذ كبير في وجهي، أعترف بأني كدتُ أموت رعباً فناديتُ العاملَ ليفتحَها ويُخرج ما بها، أو ما أبقت الفئرانُ منها، لكن ما سلم منها كان مهمّاً جدّاً… (الحرب والسلم لتولستوي، الجريمة والعقاب والأخوة كرامازوف لديستويفسكي، ديوان المتنبّي، الشوقيّات، بضعة أعداد من مجلات العرفان والهلال وعددين من أعيان الشيعة، وكان أهمّها مجمع البيان في تفسير القرآن للإمام الطبرسي)، طلبتُ من العامل المسموح له بالصعود إلى البيت أن يحملَها إلى ركنٍ في المطبخ». وهنا أترك للقارئ متعة متابعة بقية مشاهد الرواية.

إنّ الحبكة السردية للروائي إسماعيل بيضون واحترافية صياغاتها واختزاله المكثّف في تتبّع حركة الشخوص وما يحيطهم من وصف الأمكنة والتحليل النفسي الدقيق لمعاناتهم والدوافع الكامنة وراء تصرفاتهم بالإضافة إلى ندرة موضوعها، تجعل من الرواية عملاً مؤهّلاً بالكامل لتحويلِها من الورق إلى الشاشة.

Leave a Reply